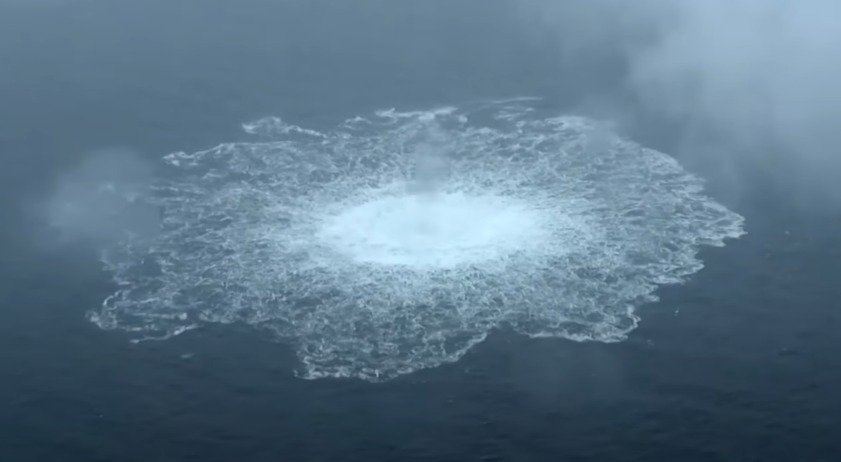

Gli Usa hanno fatto esplodere il gasdotto Nord Stream, sostiene un celebre giornalista americano

23 Febbraio 2023

Scioperi in Finlandia: “Se crescono i prezzi devono crescere anche i salari”

27 Febbraio 2023Documento Politico (Prospettive italiane) del XXII congresso di SCR (Milano, 24-26 febbraio 2023)

Pubblichiamo il documento politico discusso e approvato nel nostro congresso nazionale.

Pubblichiamo il documento politico discusso e approvato nel nostro congresso nazionale.

La stesura del documento risale ai primi dieci giorni del novembre del 2022. Successivamente la bozza è stata discussa, emendata e definitivamente approvata nel Comitato centrale del 19-20 novembre, che ha aperto la fase congressuale.

—

Il capitalismo mondiale è entrato in una delle crisi più profonde della sua storia. Le contraddizioni che caratterizzano il sistema sono sempre più acute e la crescita dei conflitti bellici, a partire dalla guerra in Ucraina, ne sono una logica conseguenza.

Mentre a sinistra c’è chi si attarda nella lotta al neoliberismo e alla globalizzazione, il sistema si spinge in tutt’altra direzione. Vale a dire il protezionismo, il nazionalismo e una maggiore presenza degli Stati, che lungi dall’aver perso il proprio ruolo si erigono al di sopra del mercato disciplinando i diversi settori della borghesia. In altre parole siamo piombati in una epoca imperialista, che per concentrazione dei capitali, dimensioni dei monopoli, crescita delle sfere di influenza e terrificante potenziale distruttivo sul piano militare, fa impallidire quella analizzata da Lenin oltre

un secolo fa.

Prima di ogni altra considerazione è necessario analizzare il nesso esistente tra crisi economica e guerra imperialista nella realtà odierna a partire dall’escalation nello scontro che vede impegnate le due principali potenze a livello mondiale: Stati Uniti e Cina.

Crisi di sovrapproduzione

Con la fuoriuscita dalla pandemia sono precipitate le contraddizioni che si erano accumulate nel corso degli ultimi 15 anni. La cosiddetta crisi dei subprime del 2007-2008 altro non era che una crisi di sovrapproduzione che stava trascinando il sistema capitalista nel baratro. Le politiche di “salvataggio” attuate dalla Federal Reserve (Fed), dalla Banca Centrale Europea (Bce) e dalle altre banche centrali (attraverso un’enorme immissione di denaro pubblico) hanno impedito che la crisi precipitasse a costo di aggravare nel medio periodo le contraddizioni in cui si dimena il capitalismo.

Così oggi assistiamo contemporaneamente a:

1) un calo tendenziale del saggio di profitto e della produttività a livello mondiale.

2) un frenetico susseguirsi di rotture di equilibri precedentemente stabiliti sul piano commerciale. Il Wto è virtualmente defunto e si impongono gli accordi bilaterali tra gli Stati.

3) una crescita abnorme dei debiti ad ogni livello (pubblici e privati) e una conseguente fiammata inflazionistica che non si vedeva da 40 anni a questa parte.

4) un calo significativo del commercio mondiale e un rafforzamento delle tendenze protezioniste e di ritorno delle produzioni nei paesi originari (reshoring).

5) un rafforzamento del ruolo degli Stati, del controllo pubblico sull’economia e degli investimenti statali, con pacchetti di prebende pubbliche (veri e propri fiumi di denaro) che non hanno alcun tipo di copertura finanziaria.

6) un aumento delle fusioni e della concentrazione del capitale bancario, finanziario e industriale.

7) una crescita dei conflitti interimperialistici, delle spese in armamenti e della aggressività sul piano militare.

8) una crisi energetica mondiale e una lotta per l’accaparramento delle risorse che sta facendo saltare ogni timido accordo preso dai governi in questi anni per ridurre le emissioni inquinanti, con un prepotente ritorno sul carbone, il fossile e il nucleare.

9) un aumento dello scontro sulle materie prime, dove i paesi produttori puntano a ritagliarsi una buona fetta di rendita, attraverso politiche protezionistiche e di tagli produttivi volte a tenere i prezzi alti.

L’effetto cumulativo, convergente e concentrato di tutti questi fattori sta producendo un’impasse che non ha precedenti, in quanto la Cina da paese mitigatore delle precedenti recessioni si è trasformata in uno degli epicentri della crisi.

Lo scontro Cina-Usa

L’Economist avverte che “i cieli dell’economia si fanno minacciosi e l’imminente minaccia di un amaro inverno di malcontento… posa lo sguardo in quasi tutte le direzioni e ci sono motivi per essere preoccupati per le minacce spaventose rispetto all’economia mondiale”.

Le prospettive degli economisti borghesi sono pessimiste e ne hanno tutti i motivi.

Non a caso lo scontro Usa-Cina si sta esacerbando, se da una parte dimostra il declino relativo degli Usa, dall’altra sta facendo emergere le contraddizioni che Pechino ha accumulato negli ultimi anni.

La nostra analisi sull’imperialismo, che si richiama al fondamentale contributo di Lenin, sta ricevendo numerose conferme e riscontri nella realtà odierna. Si tratta di una questione ampiamente trattata in varie pubblicazioni dall’organizzazione (a partire dall’introduzione alla nostra nuova edizione dell’Imperialismo), che per ragioni di brevità non riprenderemo in questo testo.

Un effetto molto importante della guerra in Ucraina è stato quello di spingere la Cina a un’alleanza più stretta con la Russia. In passato le tensioni tra Usa e Cina avrebbero già condotto a uno scontro militare diretto. Ciò, per ora, è escluso dall’effettivo equilibrio delle forze sul piano internazionale. Ma le tensioni sono destinate ad aumentare e gli esiti di questa equazione sono obiettivamente imprevedibili.

La seconda economia più grande del mondo, la Cina, rappresenta circa la metà del disavanzo commerciale netto dell’America. Trump, durante la sua presidenza, ha imposto dazi punitivi sulle merci cinesi, ma questo si è rivelato controproducente. Biden pur togliendo alcuni dei dazi imposti da Trump e utilizzando toni differenti si sta inserendo nella stessa scia. Recentemente il congresso americano ha approvato una mozione bipartisan (sostenuta sia dai democratici che dai repubblicani) che impone un controllo statale dell’amministrazione di Washington sugli investimenti americani in Cina. Il mito del libero mercato e la deregulation di reeganiana memoria ha così subito un colpo senza precedenti.

I diversi pacchetti di investimento pubblico voluti da Biden, mostrano una decisa volontà dell’amministrazione americana di accrescere la presenza dello Stato nell’economia. Una tendenza che si sta consolidando a livello mondiale, come mostrano le recenti decisioni dell’Ue, del Giappone, della Gran Bretagna e di gran parte dei paesi a livello internazionale.

Per la prima volta la Nato ha dichiarato la Cina come una delle sue avversarie strategiche, affermando che le ambizioni di Pechino e le sue “politiche coercitive” sfidano “gli interessi, la sicurezza e i valori” del blocco occidentale.

“La Cina sta sostanzialmente rafforzando le sue forze militari, comprese le armi nucleari, facendo la prepotente con i suoi vicini, minacciando Taiwan… monitorando e controllando i propri cittadini attraverso tecnologie avanzate e diffondendo bugie e disinformazione russe”, ha detto ai giornalisti il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg.

Toni simili sono stati utilizzati dall’Ue, che per la prima volta ha parlato di “rivale sistemico” riferendosi alla Cina. Il peso specifico di Pechino è indubbiamente cresciuto negli ultimi anni. Così come il suo ruolo egemonico a livello mondiale.

Nel 2019 i paesi situati nell’Asia orientale, sub-continente indiano e sud est asiatico, ospitavano, secondo le statistiche della Banca mondiale, più della metà della popolazione mondiale (oltre 4 miliardi su un totale di 7,68 miliardi) e presentavano nel complesso un Prodotto interno lordo (Pil) pari a 29.160 miliardi in dollari correnti, un dato superiore a quello dell’intero continente americano (28.820 miliardi) e quasi doppio rispetto all’Unione Europea (Ue) a 27 paesi (15.600 miliardi).

Nei primi 20 anni di questo secolo il tasso di crescita annuo del Pil cinese ha sempre superato quello europeo e statunitense, il che ha favorito un processo di inurbamento della popolazione senza precedenti per dimensioni e velocità. In Cina si è così formata una significativa classe media. Nel 2002 la percentuale di cittadini cinesi che poteva contare su un reddito paragonabile alla porzione meno benestante del ceto medio europeo era al di sotto dell’1%, nel 2013 saliva al 19% (per un totale di 254 milioni di persone). Difficile negare che in Cina ci sia stato un gigantesco sviluppo delle forze produttive negli ultimi 30 anni.

Oggi i residenti in città sono il 60% della popolazione, in gran parte concentrati nelle 259 aree urbane cinesi con una popolazione superiore a mezzo milione di abitanti (a Fronte delle 93 dell’Ue e delle 73 degli Usa). La Cina contava nel 2020 un totale di 124 imprese inserite nella classifica Global 500 della rivista Fortune, sei in più degli Usa, mentre Hurun Report registrava per lo stesso anno 799 cittadini cinesi detentori di patrimoni miliardari (in dollari) a fronte di 626 statunitensi.

In totale, secondo Harvard Business Review, “lo stato cinese e le sue società partecipate hanno prestato circa 1.500 miliardi di dollari in prestiti diretti e crediti commerciali a più di 150 paesi in tutto il mondo. Questo ha trasformato la Cina nel più grande creditore ufficiale a livello mondiale, superando i tradizionali istituti di credito ufficiali come la Banca mondiale, il FMI o tutti i governi creditori dell’OCSE messi insieme. La maggior parte dei prestiti cinesi ha contribuito a finanziare investimenti su larga scala in infrastrutture, energia e miniere”.

La Cina ha investito parte importante delle sue riserve per dar vita all’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), lo strumento che viene utilizzato per le operazioni finanziarie realizzate in ogni angolo del pianeta, attraverso il BRI (Belt and Road initiative), la cosiddetta via della Seta, ma queste iniziative per quanto dimostrino i piani ambiziosi di Pechino, stanno facendo emergere anche le fragilità che il Dragone si troverà ad affrontare nei prossimi anni.

Se negli Stati Uniti e in Europa, l’inflazione ha raggiunto il record da 40 anni a questa parte, in Cina stiamo assistendo a un calo della crescita della produzione, una vera e propria stagnazione. La disoccupazione giovanile ha toccato

il tetto del 19,9%. L’inflazione ufficiale è stimata al 2,7%, ma osservatori indipendenti parlano di un tasso reale che è almeno il doppio.

Il Partito comunista cinese e il bonapartismo di XI Jin Ping

In una recente riunione del Politburo del Partito comunista cinese (Pcc) si è parlato di ambire a raggiungere “i risultati migliori possibili”. Una mancanza di precisione piuttosto insolita per la Cina abituata a programmare i decimali dei suoi obiettivi di crescita su scala decennale. Ma alla previsione del +5,5% del PIL annunciato per il 2022 (che sarebbe stato in ogni caso il peggior risultato in 30 anni) non ci si avvicinerà neanche (si parla di una crescita nella migliore delle ipotesi del 3%): un fallimento da far passare in sordina nell’anno in cui si celebra il congresso nazionale del Pcc e in cui il presidente Xi Jin Ping ottiene il suo terzo mandato, attraverso un cambiamento della Costituzione, che ne prevedeva al massimo due.

Nel secondo trimestre del 2022, l’economia cinese, è cresciuta solo dello 0,4%. Ma anche senza considerare gli effetti della pandemia, Pechino fa i conti con problemi molto seri di tipo strutturale. A partire dal peggior crollo di sempre del mercato immobiliare le cui vendite sono in calo da undici mesi consecutivi.

Tra il 2020 e il 2021 Pechino aveva attuato una stretta del credito al settore immobiliare (le cosiddette tre linee rosse) per calmierare i prezzi delle abitazioni e limitare le speculazioni sul mattone. Misure che hanno però portato al collasso numerosi costruttori cinesi, tra cui il colosso Evergrande, con un passivo di oltre 300 miliardi di dollari. Si stima che le cinque più grandi immobiliari del paese abbiano accumulato passivi che superano i 1000 miliardi di dollari.

Di conseguenza, i costruttori cinesi hanno sospeso i lavori di costruzione di ben 8 milioni di abitazioni. Per evitare che un numero crescente di acquirenti di case smetta di pagare i propri mutui (o peggio scenda in piazza). Pechino ha così dovuto rivedere i propri piani; la banca nazionale cinese e le banche commerciali statali stanno mobilitando 148 miliardi di dollari di prestiti per il settore, dopo aver dichiarato all’inizio della crisi che non avrebbero mai speso denaro pubblico per salvare gli speculatori.

Si dimostra una volta di più come il capitalismo sia stato pienamente restaurato in Cina (seppure con caratteristiche particolari). Nella misura in cui la burocrazia del Pcc non è disposta a “tornare indietro” spingendosi nella direzione di un’economia pianificata, deve inesorabilmente sottostare alle leggi ferree del capitalismo.

A riprova di quanto sia falsa l’idea che proviene dagli ambienti stalinisti che elogiano la Cina e parlano di un presunto socialismo con caratteristiche cinesi, negli ultimi 5 anni abbiamo assistito a una crescita abnorme dell’indebitamento pubblico e privato, a una bolla speculativa nel settore immobiliare, a una divaricazione delle differenze di reddito, a una crescita dello sfruttamento operaio senza precedenti, a una crescita della disoccupazione e dell’inflazione, tutti fenomeni tipici del capitalismo nella sua fase senile. Da questo punto di vista non si può assolutamente paragonare la crescita cinese degli ultimi 20 anni con quella degli Usa successiva alla seconda guerra mondiale; in fatti quest’ultima aveva basi economiche e politiche molto più solide e durature per le ragioni spiegate dal compagno Ted Grant, nel testo del 1960: “Ci sarà una recessione?”.

La crisi dell’immobiliare cinese di oggi non è qualitativamente differente da quella del 2007-2008 negli Stati Uniti. Se in qualcosa si è distinta la Cina rispetto ai paesi capitalisti storici è solo per la maggior rapidità con cui sono emersi certi fenomeni. Quello che negli Usa e in Europa si è realizzato nel corso di 30 anni (bolla immobiliare, debiti abnormi dello stato e dei privati, fusioni a catena delle banche e delle aziende) in Cina si è concentrato in 5-7 anni. E’ infatti a partire dal 2015 che si assiste a un’inversione di marcia degli indicatori economici cinesi.

Quello del settore immobiliare non è l’unico debito che preoccupa la Cina. La Belt and Road Initiative (BRI), solo cinque anni definita da Xi Jinping il “progetto del secolo”, si sta trasformando nella prima crisi del debito cinese all’estero. La partecipazione di nazioni fortemente indebitate o persino in default (ad esempio Sri Lanka e Zambia) ha costretto le istituzioni finanziarie cinesi a rinegoziare (e non a tassi di comodo), negli ultimi due anni, 52 miliardi di dollari di prestiti concessi a questi Paesi. Più del triplo dei 16 miliardi dello scorso biennio.

La banca centrale cinese, preoccupata dalla crisi ha ridotto il tasso sui prestiti a medio termine al 2,75%, su questo muovendosi nella direzione contraria rispetto alla Fed e la Bce.

Il disagio degli investitori stranieri nei confronti della Cina, guidato principalmente dalle preoccupazioni politiche, ma anche dai problemi dell’economia, rende più difficoltoso l’accesso di capitali nel paese.

A luglio le vendite al dettaglio, un importante indicatore dei consumi, sono aumentate del 2,7% su base annua rispetto a una previsione del 5%, mentre la produzione industriale è stata superiore del 3,8% a fronte del 4,6% atteso dagli esperti.

Xi Jin Ping da anni sta puntando su una crescita del mercato interno, ma questa si sta rivelando insufficiente ed è così costretto a rimettere nuovamente mano ai cordoni della borsa, iniettando ulteriore liquidità nell’economia, anche se secondo Ting Lu, capo economista della Nomura (la famosa società di brokeraggio giapponese): “Il sostegno di Pechino potrebbe essere troppo scarso, troppo tardivo e troppo inefficiente”, come ha dichiarato al Financial Times.

“I burocrati del Pcc”, hanno sottolineato gli analisti di Nomura, “hanno iniziato a manifestare le proprie preoccupazioni sull’eccessiva stimolazione dell’economia con troppa liquidità, mentre il rischio reale è esattamente l’opposto: un allentamento troppo scarso e una ripresa troppo debole”.

Questa contraddizione reale è destinata a produrre divisioni al vertice del Pcc, sono già evidenti i segnali che si stia formando una fronda “liberista” (legata ai grandi magnati del capitalismo privato) che nell’ombra trama contro Xi Jin Ping e le sue recenti misure economiche. Nell’apparato c’è un timore generalizzato rispetto all’enorme potere che Xi sta concentrando nelle sue mani. Le tendenze bonapartiste tese a rafforzare l’apparato statale per disciplinare i diversi settori della borghesia sono sempre più evidenti. Il Presidente cinese ha infatti preso misure contro le principali aziende capitaliste (i cui vertici hanno dovuto sopportare varie disavventure, includendo la prigione) e introdotto il controllo politico del partito anche sulle società private (attraverso dei veri e propri commissariamenti), includendo i grandi colossi che operano sui mercati internazionali.

Nel recente congresso del Pcc dove si è realizzato un vero e proprio repulisti al vertice, con la sostituzione di 4 membri della segreteria e due terzi del Comitato Centrale, segna una vittoria inequivocabile e senza appello della fazione guidata da Xi Jin Ping a scapito della componente “ultraliberista” di Hu Jintao (ex presidente cinese) e Li Keqiang, che è stata obiettivamente umiliata e posta ai margini del potere politico.

Stagnazione cinese e conflitti commerciali

Il problema principale per l’economia mondiale è che senza la Cina è difficile crescere: l’enorme mercato cinese è fondamentale per dare uno sbocco alle merci prodotte nel resto del mondo e questo lo stanno pagando in particolare paesi come la Germania, ma anche l’Italia, la Francia e gli Usa.

In passato, quando l’economia era in fase di stallo, Pechino iniettava quantità enormi di denaro statale per farla riprendere. Di solito, questi aiuti arrivavano in due modi: attraverso spese miliardarie sulle infrastrutture (rete stradali, aeroporti, stadi di calcio giganteschi in città medie e piccole, ponti faraonici per collegare isole quasi disabitate) e con prestiti facili a consumatori per sostenere acquisti di case, macchine e elettrodomestici.

Oggi, però, Xi non ha né le capacità finanziarie del passato, né la volontà politica per imitare i suoi predecessori.

Il rallentamento della crescita cinese sta avendo già un impatto sui mercati delle materie prime: il petrolio è sceso tornando ai livelli di metà febbraio, cioè prima dell’invasione russa in Ucraina, anche se i prezzi restano decisamente più alti rispetto al periodo pre-covid, determinando una inflazione. La Cina è la più grande consumatrice e importatrice mondiale di energie fossili e di gran parte delle materie prime.

Altro sintomo della crisi è il calo della produttività. Secondo uno studio della Banca mondiale, si registra un marcato rallentamento della crescita della produzione per lavoratore dopo la crisi finanziaria globale. La crescita aggregata della Tfp (produttività totale dei fattori) è passata dal 2,8 per cento nei 10 anni prima della crisi finanziaria globale allo 0,7 per cento nel 2009-18. Anche se il calo della produttività ha coinciso col recente declino della crescita della produttività mondiale, la decelerazione in Cina è stata più netta. Per migliorare la crescita della produttività i vertici cinesi si sono concentrati sulla promozione dell’innovazione che è migliorata costantemente negli ultimi anni, collocando il paese al 14° posto nell’Indice globale dell’innovazione. Allo stesso tempo, la Cina rimane in media abbastanza distante dal top della tecnologia a livello mondiale.

I piani portati avanti in questi anni da Pechino non sono ancora riusciti ad ottenere i propri obiettivi, anche perché c’è stato un boicottaggio crescente da parte degli altri paesi imperialisti che hanno cominciato a proteggere con maggiore vigore il proprio know-how. Si guardi ad esempio all’interdizione dell’attività delle società di telecomunicazione cinese (Huawei su tutte) che negli Usa è pressoché assoluta. L’amministrazione di Washington sta lavorando per eliminare qualsiasi componente hardware e software cinese nelle reti nazionali. Altri paesi stanno seguendo la stessa linea (Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda). Misure meno draconiane ma comunque ostative contro il 5G cinese iniziano ad applicarsi anche nell’UE, a partire dalla Francia e si estenderanno a macchia d’olio nei prossimi anni.

Inoltre le aziende cinesi in un settore fondamentale come quello dei semiconduttori hanno un grave ritardo su Samsung e TSMC. Infatti mentre i due colossi coreano e taiwanese producono transistor di 5 nanometri, SMIC, la principale impresa cinese del settore fa transistor di 14 nanometri. Non a caso i microprocessori (con il petrolio) sono la maggiore categoria di importazione cinese. Pechino utilizza il 23% dei semiconduttori a livello mondiale e ha dovuto acquistarne una fetta rilevante proprio dagli Usa (il 36% del totale di quelli esportati dagli Usa nell’anno 2021).

L’altro ritardo grave della Cina è quello che riguarda le tecnologie quantistiche, in particolare nel settore della “computazione” dove grazie ai recenti investimenti di Google, Microsoft, Ibm e altre imprese gli Usa sono all’avanguardia. Lo stesso dicasi nel campo della cibernetica. In campo militare per quanto ci sia stata una crescita delle spese per la difesa, la distanza dagli Usa (che spendono tre volte di più) è notevole, così come sul terreno finanziario considerato che il dollaro è la moneta con la quale si fanno il 60% degli scambi a livello mondiale a fronte di un 3% del renmimbi, che per giunta non è una moneta pienamente convertibile nelle altre valute. Per competere con l’egemonia del dollaro, la Cina dovrebbe eliminare i controlli sui movimenti dei capitali, liberalizzare i tassi d’interesse e lasciare il cambio del renmimbi alla libera fluttuazione. Tutto ciò porterebbe a un minor controllo del governo sull’economia, cosa a cui Xi Jin Ping non è disposto a rinunciare.

Inoltre gli Usa non solo non stanno a guardare ma concentrano la loro attenzione proprio in chiave anti-cinese e lo fanno attraverso un ruolo maggiore da parte dello Stato. Con questa amministrazione democratica c’è un forte ritorno della mano pubblica nell’economia, sia pure in un contesto ben diverso da quello cinese. La manovra di sussidi e aiuti per i semiconduttori, così come il Green Deal che erogherà finanziamenti e agevolazioni alle energie rinnovabili, la legge sul controllo statale degli investimenti in Cina, sono parte di una reazione contro il rischio di perdere il primato tecnologico americano in alcuni settori strategici.

Biden, sorretto da una robusta corrente di pensiero all’interno del suo partito, tra cui i teorici della Modern Monetary Theory (MMT), è convinto che per contrastare l’avanzata della Cina bisogna in parte usare i suoi stessi metodi, cioè fare una politica industriale che favorisca le aziende nazionali con il sostegno dello Stato. Già l’anno scorso l’insieme delle “spese fiscali” a favore dell’industria privata negli Stati Uniti ha raggiunto 1.400 miliardi di dollari, e le ultime manovre di Biden vi aggiungeranno 350 miliardi.

La guerra in Ucraina ha provocato shock economici non solo in Europa, ma anche nei paesi poveri del Medio Oriente, dell’Asia e dell’America Latina. Per questi paesi, la prospettiva è un incubo.

La guerra in Ucraina: cause ed effetti

Dal conflitto ucraino sta emergendo una svolta fondamentale nei rapporti internazionali. Il mondo capitalista entra in una fase di “deglobalizzazione” o, più precisamente, della costruzione di blocchi di alleanze contrapposti che sempre più sistematicamente costringono tutti i paesi ad allinearsi all’interno dell’uno o dell’altro di questi blocchi. La guerra non è stata la causa di questa svolta, ma ha portato l’ultimo colpo a un involucro all’interno del quale già da almeno un decennio ne maturavano le basi economiche.

Già la gestione della pandemia del Covid aveva messo in luce le profonde divisioni internazionali e creato forti contraddizioni. La guerra accelera questo processo facendogli fare un violento salto qualitativo e lo rende più consapevole nelle scelte della classe dominante.

La globalizzazione è stata una fase di circa un trentennio nel quale il capitalismo mondiale si è mosso in direzione della liberalizzazione degli scambi, della libera circolazione di merci e capitali, sotto una chiara gerarchia politica guidata dagli Usa attraverso diverse istituzioni internazionali (Fmi, Wto, Banca mondiale, ecc.).

Essa era entrata in stallo già con la crisi economica del 2008-2009, tuttavia per circa un decennio non era emersa una chiara tendenza che la sostituisse. La presidenza Trump negli Stati Uniti (2016-2020) ha per la prima volta reso manifesto che almeno un settore della classe dominante Usa si poneva il problema prioritario di riconquistare un’egemonia insidiata sul piano economico dall’ascesa della Cina e di altri paesi, e sul piano politico dagli esiti fallimentari delle diverse avventure militari (Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, ecc.).

Tuttavia è solo oggi che il problema viene posto in tutta la sua ampiezza diventando l’asse fondamentale della politica estera Usa, sul quale si compatta la quasi totalità della classe dominante. Se Trump prometteva che attraverso i dazi e la guerra commerciale avrebbe riportato l’America alla sua grandezza (“Make America Great Again”), Biden parla dello scontro fra “democrazie e autocrazie”, dove queste ultime sono da identificarsi in primo luogo con la Russia e la Cina.

Questa non è solo ideologia o propaganda: è la traduzione politica dello scontro fondamentale che oggi attraversa il capitalismo mondiale. Uno scontro per il potere economico e politico sul pianeta.

Da questo punto di vista il conflitto ucraino rappresenta un salto di qualità. Non si tratta dell’esito di un piano prestabilito a Washington, o a Mosca, bensì del frutto dell’evoluzione concreta e reale dello scontro. Le difficoltà incontrate dall’esercito russo hanno presentato agli Usa l’opportunità di rispondere rilanciando il loro impegno in Ucraina ben al di là di quanto ipotizzato inizialmente.

La nuova strategia è stata sancita nel vertice di Ramstein del 26 aprile, quando i 28 paesi della Nato più Ucraina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Qatar Giordania, Kenya, Liberia, convocati dagli Usa hanno accettato che lo scopo del conflitto non era più la difesa dell’Ucraina, ma indebolire e rendere innocua la Russia.

Ogni svolta politica di vaste proporzioni porta alla luce in breve tempo processi maturati da tempo sul terreno economico e sociale.

Tre sono i terreni fondamentali, strettamente intrecciati fra loro sui quali si è prodotta questa inversione di rotta.

a. La fine del libero commercio, l’affermarsi di tendenze protezioniste e il crescente interventismo degli Stati borghesi nell’economia.

b. La sostanziale messa in mora dei mercati internazionali di capitali, in particolare per quanto riguarda il finanziamento dei debiti pubblici, che ormai dipende in misura determinante dagli interventi diretti delle Banche centrali.

c. La fine delle politiche monetariste con il passaggio alle politiche espansive dei vari piani finanziati stampando denaro.

I fatti hanno dimostrato che il protezionismo inaugurato da Trump non era una anomalia dovuta alle sue concezioni reazionarie, bensì una politica che nasceva da un ben preciso cambiamento della posizione del capitale Usa nel mondo. Ciò che era inefficace era la sua concezione rozzamente mercantilista, secondo la quale bastava introdurre dei dazi protettivi per riequilibrare il deficit commerciale Usa.

Ma se Trump ha fallito, l’obiettivo di arrestare il declino del capitalismo Usa scaricandone il peso sui suoi concorrenti è stato assunto completamente dall’amministrazione Biden, che lo persegue con mezzi assai più sistematici, facendo leva su quelli che tutt’ora sono le principali leve in mano all’imperialismo Usa: il predominio del dollaro e l’egemonia militare, cercando di riaffermare il ruolo degli Stati Uniti come guida politica del “mondo libero”.

L’uso strumentale della guerra in chiave anti-europea

L’imperialismo Usa ha letteralmente aizzato l’Ucraina contro la Russia e con le sanzioni e il suo attivo sostegno militare ha colpito in modo durissimo i suoi “alleati” europei. Ha tagliato le linee di rifornimento energetiche vitali per l’industria tedesca in primo luogo (e di riflesso anche quella italiana), industria che non a caso era già stata messa nel mirino dalle amministrazioni Obama e Trump. Sta costringendo l’Ue a rivedere tutte le proprie linee di rifornimento non solo energetiche, ma anche di altre materie prime, di prodotti agricoli, di semilavorati, ecc.

Come scrisse Trotskij quasi un secolo fa, il capitale Usa “mette a razione” l’economia europea.

Tutto questo viene fatto in nome naturalmente della “sicurezza” e della “indipendenza”, ossia della totale dipendenza da Washington.

L’obiettivo non è solo di guadagnare a spese dei propri concorrenti, di vendere in Europa del gas o del petrolio a prezzi maggiorati, che comunque resta una estrema minoranza rispetto al gas consumato in Europa. Si tratta di un vero e proprio programma di subordinazione e di dominio economico e politico sul continente, spegnendo ogni velleità di politiche indipendenti da parte del capitale europeo.

Con le sanzioni non solo gli Usa impongono alle economie europee costi crescenti: chiudono sbocchi di mercato importanti per le loro merci e ostacolano anche l’afflusso di capitali dalla Cina, che negli scorsi anni ha sistematicamente cercato di aprirsi la strada per accrescere il peso dei propri investimenti in Europa.

L’interesse dell’imperialismo Usa è di mantenere l’Europa divisa, ovvero unita solo nell’ubbidire alle direttive della Casa Bianca. L’unica forma di unificazione dei paesi europei deve essere quella costituita dalla Nato, ossia da una diretta subordinazione politica e militare a Washington.

In questo giova anche la crescente distanza tra il Regno Unito e l’Ue, della quale l’amministrazione Biden si avvantaggia nella misura in cui Londra ha assunto le posizioni più oltranziste, per non dire isteriche, contro la Russia.

Anche qui vediamo come la Brexit, attribuita dai politici liberali alle maligne influenze di Trump, di Putin o di Boris Johnson, seppur frutto di un errore di calcolo del Primo ministro britannico Cameron, in realtà si confermi funzionale alla nuova politica estera del capitale americano, a prescindere dal colore politico dell’amministrazione in carica.

Può stupire il fatto che le borghesie europee, e in primo luogo quella tedesca, accettino in modo tanto supino una politica estera che le danneggia vistosamente.

Indubbiamente vedremo più e più volte dei tentativi di smarcarsi da Washington e di guadagnare uno spazio di manovra. Lo stesso programma di riarmo da 100 miliardi di euro annunciato da Scholz viene motivato con la necessità di dotarsi degli strumenti militari necessari a sostenere le proprie ragioni sul piano internazionale. La via del riarmo sarà obbligata per tutti i paesi, nella misura delle loro possibilità. (Registriamo anche qui il funerale di tutte quelle teorie che parlavano di un “imperialismo europeo” inteso come realtà sovranazionale capace di unificare politicamente la borghesia del continente: sul riarmo, come sulle sanzioni, sull’energia, ecc., tutto rimane saldamente in mano agli Stati nazionali e non certo alle istituzioni dell’Ue).

Tuttavia le velleità di una politica indipendente dagli Usa sono destinate a spegnersi su dati di fatto insuperabili. Nella scala del conflitto imperialistico della nostra epoca, anche un gigante industriale come la Germania non ha la forza per misurarsi da pari sulla scena mondiale, a maggior ragione se non può contare sull’appoggio o almeno su un rapporto amichevole con la Russia.

Tutto questo non significa che la borghesia italiana, tedesca, o francese non sia imperialista. Ma sono imperialismi di seconda linea, che nel momento in cui gli antagonismi mondiali superano un determinato livello, non possono fare altro che scegliere il campo in cui stare per ritagliarsi la loro porzione di profitti dopo che i paesi più forti si sono serviti.

Autosufficienza nazionale?

Oggi vengono poste in primo piano le priorità dell’“autosufficienza” e della “sicurezza”, in nome delle quali ogni paese viene spinto a rivedere l’intero proprio sistema produttivo.

Questi obiettivi oggi prevalgono nelle scelte dei governi, a scapito della semplice ricerca della massima competitività e della minimizzazione dei costi per competere sui mercati mondiali, che indirizzavano gli investimenti nella fase della globalizzazione. Questi concetti si estendono dal settore energetico a quello alimentare, dalle tecnologie avanzate, in particolare quelle legate all’industria militare, al settore sanitario, ecc.

Trotskij definiva l’autarchia non come una politica economica, ma come una preparazione alla guerra. Non essendo più negli anni ’30 del secolo XX, non si possono riproporre le politiche strettamente autarchiche che caratterizzarono quel periodo. La maggior parte dei paesi non può neppure immaginare un sistema autosufficiente e chiuso.

La divisione mondiale del lavoro creata dal capitalismo non è qualcosa dalla quale si possa tornare indietro, se non in un contesto di generale arretramento della società verso la barbarie.

Tuttavia se l’autarchia in senso stretto non è percorribile neppure per i paesi più grandi, le cause sottostanti al processo in corso sono assimilabili a quelle che operavano allora. Su queste basi si affermano nuove priorità, che i governi non esiteranno anche a imporre a quei settori del capitale più recalcitranti.

Si parla quindi di sistemi di paesi e di alleanze, di non dipendere da paesi considerati “ostili” e di affidarsi a quelli “amici”, ossia nel caso dell’Italia, a quelli che il padrone di Washington considera tali.

Uno degli effetti della guerra in Ucraina è stato di spingere a un ulteriore riavvicinamento tra Russia e Cina. Tuttavia sarebbe sbagliato considerare che questo interesse comune, anche sul piano economico, debba necessariamente consolidarsi in una vera e propria alleanza. Pechino trae il proprio interesse dalla guerra, ma si tiene bene a distanza da qualsiasi coinvolgimento nella fornitura di armi, rispetta con attenzione le sanzioni Usa e anche sul piano diplomatico, pur attaccando gli Usa e la Nato, tiene distinte le proprie ragioni da quelle di Mosca. In effetti per l’imperialismo Usa è la Cina, e non la Russia, l’avversario fondamentale. In questo senso Trump era stato più razionale nella sua scelta di affrontare la Cina e al tempo stesso cercare di migliorare i rapporti con Mosca.

Se l’aggressività della Nato quindi spinge a nuove mosse anche inedite, come le manovre militari congiunte tra Russia, Cina e India (queste ultime storicamente nemiche) sarebbe sbagliato pensare che gli schieramenti attuali siano cristallizzati e ormai definitivi. Vi sono numerosi interessi divergenti tra Cina e Russia, così come paesi che cercano di tenere i piedi in due scarpe, approfittando dei conflitti in corso per accrescere la propria influenza (ad esempio la Turchia, l’Arabia Saudita o Israele).

Vedremo quindi nei prossimi anni più di una svolta negli schieramenti, il nemico di oggi può diventare l’alleato di domani e viceversa. Ciò che è certo è che la corsa al riarmo, l’aumento dei conflitti, il ricorso alla forza militare sono ormai la costante dello scenario internazionale, e ogni paese dovrà trovare la propria collocazione.

La questione di Taiwan

La contraddizione principale è, come da tempo spiega la nostra organizzazione, quella fra Usa e Cina. Lungi dall’essere un’operazione unilaterale degli Usa contro la Cina, si tratta di uno scontro inter-imperialistico tra due potenze, entrambe interessate al controllo dei mercati mondiali e all’espansione delle proprie sfere d’influenza. In questo quadro gli Usa stanno freneticamente lavorando per consolidare la propria posizione nel Pacifico e contenere la Cina. È una partita complessa, dove numerosi paesi della regione cercano di evitare che lo scontro si faccia irrimediabile.

La visita di Nancy Pelosi a Taiwan ha riacceso la tensione, con aggressive manovre militari cinesi e la successiva decisione degli Usa di vendere nuove armi a Taiwan per 1,1 miliardi di dollari. In tutta la regione Pechino e Washington competono freneticamente per assicurarsi l’appoggio di ogni paese, grande o piccolo, allo scopo di estendere (la Cina) o consolidare (gli Usa) la propria presenza, anche militare.

In questo scontro i rapporti iniziali sono schiaccianti a favore degli Usa, che dispongono di alleanze consolidate e di decine di basi e punti d’appoggio. La Cina di fatto oggi ha solo una base militare all’estero, a Djibuti (dove peraltro sono presenti numerosi paesi). La strategia cinese di conquistare terreno un passo alla volta è impraticabile: che siano le minuscole isole Salomone (dove pure si combatterono battaglie sanguinose nella Seconda guerra mondiale) o paesi di importanza strategica quali il Pakistan, la Malesia o le Filippine, è ormai chiaro che la diplomazia Usa non è disposta a lasciare senza risposta alcuna delle iniziative cinesi.

Un altro aspetto di questa nuova dinamica dei rapporti internazionali riguarda le politiche di bilancio degli Stati e la gestione dei debiti pubblici e della moneta. Con le misure prese durante la pandemia e poi con la guerra sono state completamente ribaltate le politiche liberiste che si erano affermate a partire dalla fine degli anni ’70. I vincoli di bilancio sono saltati per aria e con essi i vari accordi europei come il Fiscal compact che sono ormai carta straccia. Le banche centrali hanno sistematicamente finanziato i deficit stampando denaro nella più grande iniezione di capitale fittizio che la storia ricordi.

Le leggi del “liberismo” sono quindi abrogate, ma le leggi del capitalismo rimangono pienamente in vigore, e il prezzo delle politiche di denaro facile è stato l’innesco di una ondata inflazionistica a livello mondiale, che sta esacerbando la lotta di classe ai quattro angoli del globo con scioperi, lotte economiche e anche vere e proprie rivolte nei paesi più poveri.

La svolta era quindi inevitabile e le banche centrali, guidate dalla Federal Reserve, stanno rapidamente alzando i tassi d’interesse cercando di spegnere l’inflazione. Dopo anni di interessi zero o negativi, i debiti pubblici torneranno a costare, anche se in termini reali l’inflazione mangerà buona parte degli interessi dei creditori.

L’inflazione in generale favorisce i debitori e danneggia i creditori, e in questo senso questo cambiamento rappresenta una sconfitta per il capitale finanziario. Un fenomeno tipicamente associato alle fasi di guerra, quando la spesa militare obbliga gli Stati a limitare i profitti di questo settore, a vantaggio degli interessi “nazionali”.

Tuttavia gli Stati non possono spendere senza limiti, e soprattutto non tutti nella stessa misura. Se nella fase precedente la competizione era sui mercati dei capitali, nei quali la forza dei diversi attori permetteva loro di spuntare condizioni di credito migliori o peggiori, oggi lo scontro è fra le banche centrali e le valute. Anche su questo terreno l’Unione europea si ritrova svantaggiata nei confronti degli Usa, e il calo dell’euro ne è la precisa testimonianza. Tale calo continuerà e contribuirà ad aggravare il problema dell’inflazione nell’eurozona.

La natura parassitaria del capitalismo

Il fatto che il capitale finanziario non abbia le stesse possibilità di strappare profitti rispetto alla fase precedente non significa che la natura parassitaria del capitalismo stia in qualche modo venendo meno.

Il protezionismo, le sanzioni, la ridislocazione delle catene di fornitura oltre a creare continuamente disfunzioni nella produzione, generano nuove possibilità per i settori che beneficiano di posizioni di rendita e dei conseguenti “superprofitti”. Questo da un lato alimenta l’inflazione, dall’altro crea nuove contraddizioni tra diversi settori della borghesia, come stiamo vedendo con la questione dei prezzi dell’energia.

Di fronte a queste emergenze la borghesia è costretta sempre di più a ricorrere all’intervento dello Stato, sul quale i diversi settori del capitale esercitano pressioni fortissime per tutelare i diversi interessi, accrescendo anche le divisioni politiche.

Non si tratta solo di nazionalizzare aziende in crisi o fallite, come si è visto dopo la crisi del 2008 con il salvataggio della finanza. Oggi gli Stati sono costretti sempre di più a interferire nella produzione, orientando gli investimenti e i consumi. Tutte le chiacchiere sull’efficienza del “libero mercato” vengono in questo caso convenientemente messe da parte. Tuttavia la natura anarchica del capitalismo rende impossibile una gestione razionale della produzione, e il risultato non è quello di risolvere le contraddizioni, ma di spostarle continuamente da un settore all’altro e di aumentare anche i conflitti tra le diverse borghesie.

Secondo un articolo dell’Economist (24 giugno): “Le politiche industriali sono sempre più di moda. Oltre 100 paesi, che contano per oltre il 90 per cento del Pil mondiale, oggi hanno sviluppato strategie industriali ufficiali, secondo un’indagine dell’ONU, con una particolare frenesia negli anni recenti. Le politiche spaziano dagli investimenti nella ricerca di base fino alle politiche a protezione delle industrie “strategiche” dalla concorrenza straniera.”

Il commercio mondiale a metà degli anni 2000 valeva oltre il 60 per cento del Pil mondiale. Nel 2020 era sceso poco sopra il 50, e il processo è destinato a continuare.

Le conseguenze sono visibili e hanno un effetto immediato sulle condizioni della lotta di classe, ad esempio con il sostegno a politiche di rilocalizzazione delle produzioni nei paesi di origine delle multinazionali, o in paesi considerati “sicuri” (ossia sottomessi e politicamente controllabili).

Per la classe lavoratrice diventa sempre più tangibile il rapporto tra lo Stato e l’economia, e tra lo Stato e la classe dominante. La lotta economica negli anni 90 e 2000 era spesso condizionata dal carattere sfuggente della controparte, capace di spostare a piacimento capitali e produzioni, attraverso processi che parevano sottrarsi ad ogni possibile controllo. Oggi invece tutto avviene alla luce del sole, ogni contraddizione economica e sociale diventa oggetto di uno scontro politico nel quale si cerca di condizionare lo Stato ad intervenire a favore di questo o quel settore della società.

Ne consegue un ulteriore asservimento della burocrazia sindacale allo Stato borghese, visto come l’unico soggetto che può in qualche modo tutelare le briciole degli interessi operai. Ma a medio termine ne deriveranno conseguenze profonde nella coscienza delle masse: se è legittimo che lo Stato intervenga direttamente nell’economia, sposti risorse, imponga regole e obiettivi nell’interesse della classe dominante (che definisce “interesse generale”), ne seguirà inevitabilmente la presa di coscienza che la lotta per il potere statale è direttamente legata alla soluzione dei problemi sempre più brucianti che si abbattono sulla maggioranza dei lavoratori.

Non significa che la lotta economico-sindacale perda di importanza, anzi: proprio negli scioperi e nelle mobilitazioni contro l’inflazione, contro le ristrutturazioni e le crisi, la classe ritrova la piena consapevolezza del proprio ruolo sociale e può arrivare a comprendere chiaramente il nesso tra questa lotta e la questione del potere.

È un processo contraddittorio e dai due volti. Da un lato i nuovi rapporti internazionali, il moltiplicarsi dei conflitti diplomatici e anche militari, l’isteria alimentata dalla classe dominante contro il “nemico” esterno che minaccia il benessere e la “libertà”, costituiscono un chiaro elemento di reazione, tanto nella politica estera come in quella interna. Dall’altro lato questo stesso processo costringe la classe lavoratrice ad abbandonare le proprie opinioni ereditate dal passato, scuote la coscienza delle masse, fa cadere le maschere della “pace”, dei “diritti”, della “democrazia” e mostra come in ultima analisi, di fronte a contraddizioni insolubili, la soluzione è sempre più affidata all’uso della forza. Ciò che oggi la classe dominante compie a proprio vantaggio è anche una lezione fondamentale che penetra a fondo nella coscienza di milioni e milioni di lavoratori.

Si guardi alle conseguenze politiche che hanno avuto l’aumento del costo dei beni di prima necessità e delle materie prime. I prezzi delle principali colture alimentari sui mercati mondiali sono aumentati di quasi il 40 per cento negli ultimi cinque mesi. Di conseguenza, “44 milioni di persone in 38 paesi sono secondo l’Onu a livelli emergenziali di fame”. Di fronte alla scelta di sfamare le loro popolazioni o di pagare i loro creditori internazionali, i governi si troveranno di fronte alla scelta tra turbolenze interne o pressioni internazionali rendendo la situazione ancora più instabile.

Terrorizzati dalle conseguenze sociali e politiche della scarsità di cibo, gli imperialisti dovranno intervenire, mediando un accordo traballante attraverso l’ONU e la Turchia per consentire l’esportazione di grano sia ucraino che russo. Ciò fornirà un po’ di aiuto all’Ucraina, ma è molto più utile alla Russia. La tendenza ad ulteriori scontri per l’accaparramento delle materie prime e un aumento consequenziale dei prezzi dei beni di prima necessità sono destinati a non placarsi anche per gli effetti del cambiamento climatico, che comincia a provocare cali sostanziali della produzione agricola in tutta una serie di Stati. È il caso dell’Europa, dove il clima sempre più instabile ha portato ad un crollo nella produzione di grano duro, mais, olio d’oliva e altri prodotti. Stesso discorso vale per paesi produttori come Usa, Argentina e India. A medio termine, il problema di ulteriori crisi alimentari potrà essere gestito in ottica capitalista solo aumentando sempre più i livelli di fame e barbarie su scala planetaria, per l’incapacità del capitalismo di trovare una soluzione.

La tempesta che si avvicina

Resta da vedere se questo accordo funzionerà e, in tal caso, per quanto tempo. Ma in ogni caso, le turbolenze sociali e politiche legate alla scarsità di cibo e all’aumento dei prezzi hanno già iniziato a provocare sviluppi rivoluzionari. La crisi economica ha creato enormi disordini sociali e politici in Sri Lanka. Questo ci mostra quanto velocemente possa svilupparsi una situazione rivoluzionaria.

Il movimento di massa era già riuscito a costringere alle dimissioni il presidente Gotabaya Rajapaksa, costretto a fuggire a Singapore. Ma quando le masse si sono rese conto che si preparava un complotto per insediare il primo ministro, Ranil Wickremesinghe, come presidente ad interim, ha provocato un’insurrezione. Il presidente ad interim ha dichiarato lo stato di emergenza e ha ordinato all’esercito di reprimere il popolo che è stato accolto con una raffica di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Ma niente avrebbe potuto fermare quello tsunami umano.

Senza leadership, organizzazione e programma chiaro, le masse sono scese in piazza e hanno rovesciato il governo. Senza una guida corretta, la rivoluzione non può avere successo. Il potere era nelle mani delle masse, ma gli è scivolato dalle dita. Il mancato rovesciamento del governo ha consentito a Ranil Wickremesinghe di manovrare in parlamento per riprendere l’iniziativa, reprimendo le proteste nel tentativo di ristabilire l’ordine. Il potere era nelle strade, in attesa che qualcuno lo raccogliesse. Sarebbe stato sufficiente per i leader delle proteste dire: “Ora abbiamo il potere. Noi siamo il governo”. Ma quelle parole non sono mai state pronunciate. Le masse hanno lasciato tranquillamente il palazzo presidenziale e al vecchio potere è stato permesso di tornare. I frutti della vittoria sono stati restituiti ai vecchi oppressori e ai ciarlatani parlamentari.

Lo stesso abbiamo visto in questi anni in Ecuador, Kazhakistan, Cile, Perù e altri paesi. Lo Sri Lanka è stato il primo paese dall’inizio della guerra in Ucraina a non pagare i propri debiti, ma è probabile che non sia l’ultimo. Bloomberg avverte che “una cascata di insolvenze di proporzioni storiche è in arrivo per i mercati emergenti”.

Più di 19 paesi, con una popolazione di oltre 900 milioni di persone, hanno livelli di indebitamento tali da indicare che esiste una reale possibilità di default. L’elenco dei paesi comprende El Salvador, Ghana, Tunisia, Egitto, Pakistan, Argentina e Ucraina. Il loro debito combinato ammonta a 237 miliardi di dollari.

Il Pakistan è un caso estremo. Secondo un rapporto di Michael Rubin, membro esperto della rivista National Interest che ha sede a Washington: “Mentre molti paesi dipendono dal grano ucraino o russo o dalle importazioni di energia straniera, il Pakistan necessita di entrambi. Tra luglio 2020 e gennaio 2021, ad esempio, il Pakistan è stato il terzo consumatore di grano ucraino dopo l’Indonesia e l’Egitto”.

Il rapporto continua: “Il picco dei prezzi del petrolio ha colpito duramente il Pakistan, facendo aumentare solo tra il 2020 e il 2021 il costo delle sue importazioni di oltre l’85%, a quasi 5 miliardi di dollari. Alla fine dell’anno fiscale del Pakistan, il 30 giugno 2022, il suo deficit commerciale si è avvicinato ai 50 miliardi di dollari, con un aumento del 57% rispetto all’anno precedente”.

Questa ha prodotto una spaccatura aperta nella classe dominante e la caduta del governo di Imran Khan. La posizione disperata delle masse sta preparando anche in Pakistan la strada a un’esplosione sociale simile a quella dello Sri Lanka.

Questo ci fornisce un quadro molto accurato di ciò che accadrà in un paese dopo l’altro. Vedremo un’enorme intensificazione della lotta di classe e una situazione gravida di possibilità rivoluzionarie.

Il tentativo compiuto recentemente di sindacalizzare i lavoratori di Amazon e Starbucks è quindi un enorme passo avanti. C’è stata una serie di scioperi negli Stati Uniti, che indica l’inizio precoce di una rinascita sul fronte sindacale. E c’è l’inizio di un cambiamento anche nei sindacati: tra i Teamster e gli Auto Workers.

Lo stesso vediamo in Gran Bretagna, un tempo il paese più stabile d’Europa, è forse diventato il più instabile. La situazione è sempre più convulsa – politicamente, economicamente e socialmente.

C’è un chiaro processo di radicalizzazione, non solo nei giovani. Gli attacchi inevitabili si esprimeranno in una riattivazione delle lotte sul fronte sindacale.

In Gran Bretagna, dove il livello degli scioperi era storicamente basso, ora abbiamo dopo 30 anni, il primo sciopero nazionale dei ferrovieri in cui hanno partecipato 40.000 lavoratori delle ferrovie. Gli insegnanti e altri lavoratori del settore pubblico a bassa retribuzione minacciano di seguire il loro esempio.

Accanto ai lavoratori delle ferrovie, abbiamo assistito a iniziative sindacali da parte dei lavoratori del trasporto pubblico, dei netturbini, degli aeroportuali, dei lavoratori edili e delle poste. Sono in mobilitazione dipendenti pubblici, insegnanti, docenti e persino avvocati.

La classe dominante si sta preoccupando che la combinazione di bassi salari e inflazione provochi un’esplosione di scioperi, in particolare nel settore pubblico, e si sta preparando a una battaglia contro i ferrovieri, che hanno un sindacato tradizionalmente combattivo.

I timori della borghesia si sono espressi in un recente articolo del Financial Times del 18 giugno:

“Un ministro ha affermato che il governo stava camminando su un ‘filo sottile’ per mantenere bassi i salari ed evitare una spirale inflazionistica senza costringere allo sciopero diversi settori. Se sbagliamo, rischiamo di trovarci di fatto in uno sciopero generale che creerà ulteriori turbolenze che rischiano di fermare l’intera economia”.

La borghesia capisce molto bene (a differenza dei riformisti e dei settari) che una vera e propria tempesta si avvicina e si prepara ad utilizzare ogni mezzo per difendere i propri privilegi. La classe lavoratrice per parte sua ha la forza potenziale ma non dispone di quegli strumenti (partiti e sindacati) che sono disposti ad utilizzarla per abbattere il capitalismo e aprire la strada a una società socialista. Questo è il nostro compito principale e in ultima analisi la ragione della nostra esistenza.

La crisi della Ue e l’economia italiana

L’Italia è pienamente inserita nel processo generale sia per quanto attiene alle prospettive economiche sia negli sviluppi della lotta di classe.

I toni trionfalistici che avevano accolto la ripresa del 2021 e il governo Draghi si sono mutati in rassegnazione. Il Fmi ha già tagliato le stime di crescita per l’Italia di un punto e prevede un -0,2% nel 2023. Previsioni che danno il senso della direzione generale ma che possono avere bruschi peggioramenti a seconda dello sviluppo della situazione internazionale.

Le ragioni di questa frenata discendono dalla situazione generale che abbiamo trattato sin qui; una situazione in cui l’Italia sconta una doppia debolezza: quella della propria economia nazionale e quella della Ue, che nell’attuale scontro internazionale è vaso di coccio fra vasi di ferro. I paesi europei non hanno la forza per giocare un ruolo indipendente, e la linea di rottura con Cina e Russia li espone a una prospettiva di progressivo indebolimento dell’economia e del sistema produttivo sotto la “messa a razione” degli Usa.

La Germania è particolarmente colpita, avendo la Cina come primo partner commerciale per importazioni e secondo per esportazioni. Anche solo la vendita del 24,9% di un terminal del porto di Amburgo da parte del governo Scholz alla cinese Cosco lo ha sottoposto a una fila di attacchi, sia a livello internazionale sia da parte di liberali e verdi che pure fanno parte del governo tedesco. Le misure in discussione in Usa per intensificare il boicottaggio tecnologico verso la Cina sono un problema serio per le aziende tedesche. A questo si somma la dipendenza strutturale dalle forniture energetiche dalla Russia. Per il 2023 il Fmi prevede per la Germania una contrazione del Pil dello 0,3%.

La pressione a cui è sottoposta la Ue ne sta peraltro esasperando le tensioni interne. Se sul terreno delle dichiarazioni tutti si spendono a parlare della necessità di una risposta unitaria alla crisi, la verità è che ogni borghesia pensa esclusivamente alla propria sopravvivenza.

La lotta spietata per assicurarsi le forniture mediche durante la pandemia oggi si ripropone esasperata sul terreno delle forniture energetiche. L’Ungheria ha stipulato un accordo con la Russia per continuare a ricevere le forniture da Gazprom. Francia e Germania hanno nazionalizzato le rispettive industrie energetiche e siglato un patto bilaterale per scambiarsi gas ed energia, tagliando fuori gli altri paesi della Ue. La Spagna, che è il paese ad avere il maggior numero di rigassificatori, mira ad esportare gas al resto dell’Europa, ma per farlo ha bisogno di costruire un gasdotto che attraversi i Pirenei e la Francia si oppone per tutelare la propria industria energetica.

L’accordo sull’energia del 21 ottobre, nonostante l’enfasi giornalistica in Italia, si limita a poche linee guida generiche, con una piattaforma europea per negoziare acquisti di gas in comune, ma la cui partecipazione è lasciata ai singoli stati. Il tetto al prezzo è un “corridoio dinamico” variabile, oscillante, temporaneo, solo “di ultima istanza” e a patto che non metta a rischio le forniture.

L’unica misura concreta è stato lo stanziamento di 40 miliardi di aiuti. Anche questo blando piano è già sotto attacco da parte dei paesi cosiddetti “frugali” (Olanda, Austria, Finlandia..). Questo è il massimo che ha concesso la Germania, che, pur avendo necessità che l’impalcatura della Ue resti in piedi, non ha intenzione di immettere le proprie risorse per sostenere i paesi più deboli nella misura in cui lo ha fatto nel 2020 con il piano Next Generation Eu e gli altri piani straordinari. La linea ora è usare le proprie risorse direttamente per sostenere la propria industria, come avvenuto con il piano di 200 miliardi di spesa pubblica per sostenere gli approvvigionamenti energetici.

Il ministro delle finanze tedesco ha infatti escluso un nuovo piano di indebitamento comunitario, dichiarando che è meno gravoso per i singoli paesi contrarre debiti nazionali. Cosa certamente vera per la Germania, che può indebitarsi a tassi inferiori rispetto a quelli comunitari, ma che scarica la pressione sulle economie più deboli, fra cui l’Italia.

Questo si va a sommare alle politiche della Bce, con l’aumento dei tassi e la fine dei piani straordinari di acquisto dei titoli dei paesi membri. Si prospetta quindi un ritorno della pressione sul debito pubblico italiano, che richiede nel 2022 una spesa del 4 per cento del Pil per il solo pagamento degli interessi. Il debito pubblico è previsto dal governo al 145% del Pil a fine 2022, una cifra vicina ai massimi nonostante il leggero calo dovuto al rimbalzo economico e all’inflazione. Peraltro, il rimbalzo è finito e l’inflazione produce precisamente un aumento dei tassi per rifinanziare il debito stesso.

La Bce ha lasciato nel vago la possibilità di sostegni ai paesi in difficoltà, ma ha chiarito che se anche venissero attivati sarebbero legati a stretti vincoli di bilancio. In uno scenario generale in cui lo Stato assume un ruolo centrale nel sostegno all’economia, da un lato per garantire i profitti, dall’altro per tamponare le tensioni sociali, la borghesia italiana si trova sul ciglio di una precipitazione economica con la necessità di ridurre i sussidi.

L’Italia assomma diversi elementi di debolezza economica. Dopo la Germania è il secondo paese in Europa per dipendenza dalle fonti energetiche russe. Per quanto abbia più possibilità di diversificare le proprie forniture, non è affatto semplice e comporta dei costi di approvvigionamento molto più elevati, sempre che riesca a sostituire tutto il gas che proveniva dalla Russia. Pur avendo una esposizione verso la Cina nettamente inferiore, l’industria italiana è strettamente legata a quella tedesca.

Per il 2023 il Centro studi Confindustria prevede una frenata delle esportazioni dal +10,3% del 2022 al +1,8%. In particolare le prospettive sono negative per gli scambi con la Germania, che è il primo partner commerciale con 66,9 miliardi di euro di esportazioni e 75,7 di importazioni [fonte: Camera di Commercio Italo-Germanica], mentre potrebbero rallentare meno quelle verso gli Usa.

Il PMI manifatturiero (indice di fiducia sulla produzione futura, che indica una crescita degli ordinativi se ha un valore superiore a 50 e un calo per valori sotto 50) è ormai stabilmente negativo (48,3 a settembre): ci si attende infatti un calo degli investimenti, che negli ultimi due anni erano fortemente legati agli incentivi pubblici e infatti avevano avuto il picco nel settore delle costruzioni, con interventi che avevano gonfiato delle bolle irrazionali come nel caso del Superbonus.

Per un numero crescente di aziende, con i costi dell’energia così alti, non sarà più profittevole continuare a produrre. Già stiamo vedendo imprese che producono a ritmi ridotti, concentrando il lavoro in pochi giorni per risparmiare sulle spese per l’elettricità, o che mettono i dipendenti in cassa integrazione. Con il passare dei mesi questa situazione è destinata a peggiorare e vedremo chiusure di aziende vere e proprie.

Secondo uno studio di Confcommercio, in Italia sono a rischio chiusura almeno 120mila aziende per i rincari energetici. Il Centro studi di Confindustria stima fra i 383mila e i 582mila i posti di lavoro a rischio; non è la stima più pessimistica: Confartigianato segnala a rischio 881mila piccole-medie imprese con 3,5milioni di lavoratori.

La nota mensile dell’Istat di settembre 2022 ha svolto una simulazione degli attuali prezzi energetici sui bilanci delle aziende nel 2019 (una situazione più solida di quella post-Covid e senza gli effetti ulteriori della guerra). Già con questa simulazione “ottimistica” il Mol (margine operativo lordo) del 8,2% del sistema produttivo sarebbe negativo, cioè 355mila imprese, con 3,4 milioni di addetti coinvolti, sarebbero in passivo ancor prima di pagare tasse, interessi, ecc.

La classe operaia

la classe lavoratrice italiana sarà quindi sottoposta a una combinazione di pressione sui ritmi, attacchi ai posti di lavoro, crisi aziendali e inflazione galoppante. Una pressione intollerabile, alla quale dovrà necessariamente rispondere per difendere le proprie condizioni di vita.

La vulgata che vuole l’Italia come un paese ormai deindustrializzato, privo di una forza sociale che possa esercitare un ruolo decisivo, è distante dalla realtà. L’Italia, pur con tutte le sue debolezze, è il secondo paese per produzione industriale in Unione europea. Conta al momento 25,5 milioni di persone occupate, delle quali 3,94 milioni solo nella manifattura, a cui si sommano 1,79 milioni impiegati nelle costruzioni (dati Istat secondo trimestre 2022). È una classe lavoratrice che ha visto un ricambio e l’ingresso di forze fresche, non bruciate dalle sconfitte del passato.

Dopo la crisi del 2020, la ripresa del 2021 ha favorito questo processo. A differenza di quanto avvenne nel 2008, i lavoratori italiani sono oggi inseriti nel processo di ascesa di lotta di classe internazionale. Durante la pandemia le giornate di marzo, con le lotte spontanee per la chiusura e le condizioni di sicurezza nelle aziende, hanno visto i lavoratori sopperire alla diserzione dei vertici sindacali, persino anticipando lotte analoghe in altri paesi. La ripresa dell’economia dopo i lockdown hanno visto una situazione diffusa di ipersfruttamento e precarietà, ma insieme alla necessità di nuova forza lavoro (addirittura con una difficoltà a trovare lavoratori denunciata dai padroni).

Una combinazione favorevole a lotte economiche, specialmente in settori in crescita come quello della logistica. Davanti a queste pressioni le associazioni padronali hanno preferito non andare allo scontro e concedere degli aumenti, presto accettati dalle direzioni sindacali per evitare una radicalizzazione del conflitto. Tuttavia l’inflazione a doppia cifra ha già mangiato questi aumenti.

Gli aumenti delle bollette e delle spese per il riscaldamento si faranno insostenibili. Secondo il Codacons la spesa per le bollette di una famiglia italiana potrebbe arrivare a 4.700 euro nel 2023 (+2.500 euro dal 2021). Già a ottobre 2022 4,7 milioni di utenti hanno saltato il pagamento di almeno una bolletta: per il 62% dei casi è la prima volta che succede.

Il caro energia è il punto di maggiore sofferenza, ma ha torto chi vuole ridurre ad esso i problemi economici della popolazione italiana. In Italia è in corso un processo di impoverimento di lunga durata. Secondo Eurostat in Italia 14,83 milioni di persone sono in condizione di esclusione sociale, cioè hanno difficoltà ad avere beni e servizi come una casa adeguatamente riscaldata e un pasto proteico ogni due giorni. Si tratta del 25% della popolazione, percentuale che sale al 34,6% per i bambini sotto i 6 anni. Le persone in povertà assoluta sono 5,6 milioni, circa il 10% della popolazione (Istat).

Questa condizione generale si combina ora con un’inflazione che ha raggiunto l’11,9% (dati Istat ottobre 2022), ma che ha valori più alti per le fasce di reddito più basse per la maggiore percentuale di spesa in beni energetici ed alimentari (che vedono prodotti aumentare del 20% e più).

Si aggiunga che l’aumento dei tassi di interesse sta esercitando una pressione sui mutui, in particolare quelli a tasso variabile (e quelli a tasso fisso erogati da qui in avanti). Codacons stima da settembre 2021 un aumento medio di 1450-1800 euro all’anno per una famiglia con un mutuo fra 150 e 200mila euro. In Spagna è ancora fresca la memoria dell’ondata di sfratti dovuta all’esplosione della bolla dei mutui nei 2007. Ma anche in Italia, dove 3,7 milioni di famiglie pagano un mutuo per la propria casa, la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) ha già suonato l’allarme.

È fin troppo semplice prevedere che questa pressione economica genererà esplosioni sociali. Esse possono assumere forme diverse a seconda del terreno su cui di volta in volta esploderanno le contraddizioni (sfratti, taglio di sussidi, morosità sulle bollette, ecc).

Ma il dato più importante è che sul terreno del movimento operaio vedremo svilupparsi lotte economiche offensive per aumenti salariali consistenti, sulla linea di quanto stiamo vedendo in Gran Bretagna o in Francia con il blocco delle raffinerie (a cui si è sommata una manifestazione di 150mila persone a Parigi contro il carovita), o ancora in Germania, dove sono cominciati gli scioperi a sostegno della richiesta di IG Metall di aumenti del 8% per 3,9 milioni di lavoratori metalmeccanici. L’organizzazione ha identificato questo terreno strategico già con la campagna sulla scala mobile, e nel futuro prossimo questa campagna potrà svilupparsi in un contesto di mobilitazione oggettiva sul terreno salariale.

A queste lotte, si aggiungeranno quelle contro le chiusure aziendali di chiusure aziendali, di cui abbiamo visto alcune anticipazioni.

Alla Gkn davanti al piano di chiusura i lavoratori hanno occupato la fabbrica e si sono organizzati in forma permanente, dando vita a manifestazioni con una significativa presenza operaia e giovanile come quella del 18 settembre 2021 a Firenze.

Alla Wartsila, i lavoratori dell’azienda si sono opposti allo smantellamento dell’azienda con un picchetto e hanno trovato la solidarietà dei lavoratori del porto di Trieste che si sono rifiutati di caricare sulle navi i motori destinati alla Daewoo. È indicativo che nello stesso Porto in cui solo dieci mesi fa la battaglia sul tema del green pass fu egemonizzata da elementi reazionari, i lavoratori sono scesi in lotta sul più classico terreno della lotta di classe contribuendo a far diventare la lotta della Wartsila un punto di riferimento in grado di mobilitare in solidarietà con la vertenza una base ampia.

Oppure prendiamo il caso dell’Ansaldo di Genova, dove di fronte alla prospettiva di una liquidazione dell’azienda gli operai hanno dato vita a due giorni consecutivi di mobilitazione, paralizzando il traffico cittadino con una serie di blocchi stradali e occupando l’aeroporto. A differenza dello shock paralizzante della crisi del 2008, oggi i lavoratori sanno cosa li aspetta e lotteranno con il coltello fra i denti. Un settore dopo l’altro, la classe sarà trascinata sul terreno della lotta, prendendo coscienza della propria forza collettiva.

I giovani lavoratori, privi di esperienza sindacale ma liberi dalle sconfitte passate e dal clima di demoralizzazione che permea gli apparati sindacali, si troveranno in prima fila; a loro si aggiungeranno quei lavoratori più avanzati che sono stati isolati in questi anni. Emergerà una nuova avanguardia di quadri operai, a cui l’organizzazione dovrà rivolgersi con audacia e chiarezza, per conquistarli alla prospettiva rivoluzionaria.

Mai come in quest’epoca le condizioni oggettive rendono inadatte quelle rivendicazioni minime che le burocrazie sindacali avanzano in queste lotte. L’intervento dello Stato a sostegno dei piani di smantellamento, sotto forma di cassa integrazione, agevolazioni fiscali e liquidità a privati in cambio di fumosi piani di reindustrializzazione… tutte queste sono ricette fatte e finite per la sconfitta, per isolare e stremare i lavoratori.

A fronte di un sistema economico che non è evidentemente in grado di salvaguardare il tessuto produttivo, e di una classe dominante che sopravvive solo grazie ai sussidi di Stato (cioè ai soldi dei lavoratori prelevati con la tassazione e riversati ai padroni), è necessario avanzare rivendicazioni transitorie che difendano la produzione e la classe lavoratrice stessa da una prospettiva di smantellamento.

L’apertura dei libri contabili, l’esproprio delle ricchezze finanziarie delle aziende che chiudono siti produttivi, la nazionalizzazione delle aziende in crisi e il loro funzionamento sotto il controllo dei lavoratori sono rivendicazioni non solo necessarie, in quanto discendono naturalmente dalla marcescenza del sistema economico, ma ineludibili se si vuole evitare di trovarsi su un piano di sola resistenza che porti alla lunga a un esaurimento delle forze materiali e morali; obiettivo che viene lucidamente perseguito dal padronato, con il ruolo attivo dello Stato e la complicità delle burocrazie sindacali, come abbiamo visto recentemente alla Whirpool e stiamo vedendo nella vertenza Gkn.

A chi dice che queste rivendicazioni siano irrealizzabili dobbiamo rispondere con le parole che scrisse Trotskij nel Programma di transizione: “Se il capitalismo è incapace di soddisfare le rivendicazioni che derivano inevitabilmente dai mali che esso stesso ha generato, non gli resta che perire. La ‘possibilità’ o la ‘impossibilità’ di soddisfare queste rivendicazioni è, nel caso concreto, una questione di rapporti di forza che può essere risolta solo con la lotta”.

Per questa ragione va avanzata la necessità di un coordinamento nazionale delle aziende in lotta, con delegati eleggibili e revocabili in qualunque momento dalle assemblee, per poter avanzare rivendicazioni e una tattica di lotta comune, diventare un punto di riferimento a livello nazionale.

Una lotta organizzata in questo modo ha l’obiettivo non solo di superare i freni delle burocrazie sindacali, ma anzi di esercitare un’azione perché il sindacato attivi finalmente le sue forze e giochi il ruolo che dovrebbe giocare per mobilitare un settore più ampio della classe, per far vincere le vertenze strategiche ma anche attorno a rivendicazioni generali come la scala mobile dei salari contro l’impoverimento, e la riduzione di orario a parità di salario per distribuire il lavoro fra tutti i lavoratori, per estirpare ipersfruttamento e disoccupazione.

La Cgil tra due fuochi

Mentre i marxisti analizzano il processo in corso, ne concludono l’inevitabile scontro di classe e tracciano una prospettiva perché la classe operaia possa prevalere, la burocrazia sindacale è probabilmente il settore sociale che più ostinatamente rifiuta la realtà e cerca di restare aggrappata a un’idea di conciliazione degli interessi di classe, che nelle condizioni date significa agire sistematicamente per far accettare le politiche padronali ai lavoratori. In questi anni si è distinta per il suo immobilismo di fronte al costante peggioramento delle condizioni di lavoro della classe lavoratrice.

Dire che le poche mobilitazioni convocate hanno avuto un carattere meramente testimoniale, è quasi farle un complimento. La conseguenza è che l’autorità della direzione agli occhi dei lavoratori è oramai ridotta al lumicino. Da questo punto di vista il congresso della Cgil non comporterà alcuna inversione di tendenza significativa.

Tuttavia, questa linea non può proseguire nelle condizioni date. Il nuovo governo ha nella Cgil un proprio nemico giurato. In campagna elettorale la Meloni aveva dichiarato “sogno una scuola in cui per essere un buon docente non si debba avere la tessera della Cgil”. Se applicasse coerentemente l’impostazione bonapartista di Fratelli d’Italia, dovrebbe rifiutare al sindacato ogni spazio di concertazione, il che sarebbe una provocazione aperta per la burocrazia sindacale, che nei tavoli di trattativa vede la legittimazione del proprio ruolo di “intermediatore sociale”.

È possibile, anche se quantomeno da verificare, che nonostante i rigurgiti antisindacali del personale politico di FdI e Lega, il governo provi a seguire una linea più avveduta evitando provocazioni dirette al sindacato. Tuttavia la situazione economica precipita e al governo mancano i margini materiali per fare concessioni significative.

Di conseguenza Landini, volente e nolente, sarà costretto a mettere in campo una mobilitazione contro la destra al governo. Questo non accadrà immediatamente e ci vorrà del tempo. L’apparato CGIL sta toccando probabilmente il punto più basso della sua storia. Si sente a suo agio nelle rituali cerimonie con il padronato e le istituzioni ma, in particolare a partire dalla pandemia, ha sviluppato un vero e proprio terrore di presentarsi davanti ai lavoratori, che i funzionari spesso guardano con malcelato disprezzo in quanto – a loro modo di vedere – arretrati, inclini a votare a destra o a seguire i “populisti”, ingrati per le presunte conquiste ottenute ai tavoli di trattativa.

Questi burocrati sentono la pressione del padronato, ma sono ancora più terrorizzati dall’idea che i lavoratori possano esprimersi fuori dal controllo dell’apparato. Ed è anche vero che con la perdita di credibilità che sconta la burocrazia, non le basta certo schioccare le dita per far scendere i lavoratori in piazza, soprattutto per mobilitazioni puramente dimostrative, dove la direzione è priva di strategia e della volontà di andare fino in fondo.

Ma i lavoratori non possono aspettare che la burocrazia si metta al passo degli eventi. Saranno chiamati a mobilitarsi, come abbiamo visto in Gkn, Wartsila e Ansaldo. In tutti questi casi, la burocrazia sindacale ha giocato un ruolo nefasto. A Trieste, dopo che il tribunale ha dichiarato illegittimi i licenziamenti proclamati dalla Wartsila, i sindacati si sono affrettati a siglare un accordo con la Daewoo per fare imbarcare i motori.

A Genova, invece, la lotta sarebbe potuta tranquillamente proseguire: era già stata convocata una terza giornata di mobilitazioni, lo sciopero stava per estendersi anche alle altre fabbriche metalmeccaniche della città; gli operai avevano persino ottenuto la solidarietà dei negozianti, che avevano abbassato per qualche ora le serrande dei negozi in solidarietà. E’ tuttavia bastata una generica promessa di ricapitalizzazione da parte di Cassa depositi e prestiti, perché i dirigenti della Fiom revocassero lo sciopero.

L’apparato sindacale farà sempre più fatica a impedire fiammate di questo tipo o a ricondurle sui soliti binari morti (tavoli al Mise, appelli alle istituzioni, trattative al ribasso ecc.) e dovrà rincorrere gli eventi. Quelle che vedremo non saranno le solite manifestazioni di rito cui la burocrazia Cgil ci ha abituato, con scioperi di 4 ore, presidi innocui, scampagnate a Roma in Frecciarossa… Ci saranno invece lotte dure con scioperi selvaggi o a oltranza, picchetti, blocchi stradali, scontri con la polizia, occupazioni ecc.

In Italia si verificherà quello che sta già accadendo in altri paesi dove il processo è più avanzato. E’ il caso dei ferrovieri britannici, che hanno paralizzato la Gran Bretagna con un’ondata di scioperi che non si vedeva da decenni; o degli operai delle raffinerie francese, che con uno sciopero ad oltranza di settimane hanno lasciato i distributori a secco. E’ questo il carattere che la lotta di classe assumerà nel nostro paese nella prossima fase.

Un processo di questa natura a un dato momento dovrà necessariamente esprimersi anche all’interno della Cgil, obbligando la direzione a spostarsi a sinistra e passare dalle convocazioni formali a una linea più conflittuale, per non perdere il controllo della situazione, o provocando uno scontro interno, con lo sviluppo di correnti di sinistra. Anche qui, ciò che abbiamo visto in altri paesi, come nei sindacati Unite e Unison in Gran Bretagna, o nei Teamsters negli Usa, è un’anticipazione di processi che vedremo anche in Italia.

La forma che prenderà il processo e le tappe necessarie non seguiranno uno schema predefinito a priori. È possibile che ad un certo punto determinati settori dell’apparato (categorie o territori), sentendo una pressione insostenibile dal basso, comincino a modificare le proprie parole d’ordine e organizzare qualche mobilitazione. Ma è altrettanto se non più probabile che prima di una svolta significativa si debbano produrre uno o più momento di rottura con mobilitazioni che sfuggono al controllo della burocrazia, contestazioni, ecc. Un processo che peraltro sarebbe in piena consonanza con la storia recente e lontana del movimento operaio del nostro paese.

Il capitale che abbiamo accumulato in decenni di lavoro in Cgil, con la critica inflessibile alla direzione del sindacato senza mai cadere nell’isteria o nel settarismo, ci posiziona in modo appropriato per poter intervenire in questi sviluppi futuri, sulla base di una tattica di fronte unico che ci permetta di offrire un programma e una forma organizzata a questa spinta a trasformare le proprie organizzazioni sindacali.

Tutto questo resta un libro chiuso per i dirigenti dei sindacati di base. È significativo che queste forze non siano riuscite a guadagnare terreno nonostante la paralisi della direzione della Cgil. Con la loro incomprensione dei processi di massa, e una linea settaria dettata dalla difesa del prestigio dei propri gruppi dirigenti, si ostinano ad autoisolarsi in mobilitazioni autoreferenziali e a volte prendendo delle vere e proprie sbandate politiche come accaduto sul movimento No Green Pass. Un contesto di mobilitazione di massa potrà dare anche a loro qualche piazza più piena, tuttavia la loro impostazione politica e l’incomprensione del ruolo delle organizzazioni di massa li rende strutturalmente incapaci di giocare un ruolo significativo.

La vittoria di Fratelli d’Italia e la crisi del sistema politico

Con le elezioni del 25 settembre, si sono intrecciati due processi che si stavano sviluppando da tempo. Da un lato il sempre maggiore distacco delle masse dalla politica elettorale, dall’altro l’affermarsi di una nuova egemonia nella destra, con l’affermazione del partito della Meloni. Il successo di Fratelli d’Italia segna l’affermazione di un partito che ha le proprie radici storiche e la provenienza del proprio personale politico nella destra post-fascista italiana, un partito dai caratteri reazionari e bonapartisti.