Emilia-Romagna al voto – Non è con Bonaccini che si fermerà la destra

11 Dicembre 2019

Rivoluzione n°64

12 Dicembre 2019La morte a piede libero di Stefano Delle Chiaie

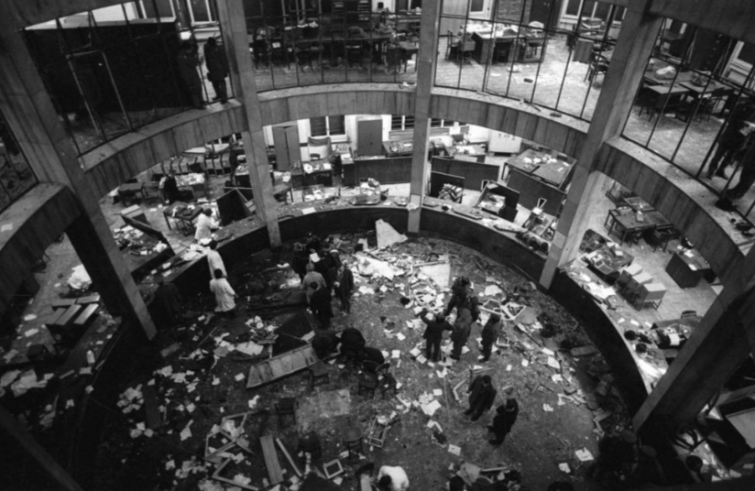

Il 12 dicembre 1969 a Milano, una bomba esplode in Piazza Fontana e provoca 17 morti e 88 feriti, dando inizio alla “strategia della tensione”. Estrema destra e servizi segreti realizzano una serie di attentati allo scopo di seminare il terrore fra le masse. Lo Stato se ne serve per fermare l’avanzata straordinaria e rivoluzionaria del movimento operaio iniziata con l’Autunno Caldo del 1969. La classe dominante non esita ad utilizzare i metodi più feroci e brutali per tutelare i propri interessi.

Nell’anniversario di una strage senza colpevoli, pubblichiamo sul nostro sito un articolo di Francesco Giliani, apparso su Rivoluzione n°61.

—

Lo scorso settembre è morto Stefano Delle Chiaie, una delle figure chiave del neofascismo italiano e della strategia della tensione, quella delle bombe in piazza Fontana a Milano nel 1969 (17 morti), in piazza della Loggia a Brescia durante un corteo antifascista nel 1974 (8 morti), alla stazione di Bologna nel 1980 (83 morti) e di tanti altri episodi. Il movimento operaio e giovanile di quegli anni aveva le idee chiare sulle ragioni di quelle bombe e gridava “Bologna, Brescia, Piazza Fontana/Mano fascista, regia democristiana”. In altre parole, davanti alle lotte innescate dal ‘68, la classe dominante fece ricorso a qualunque mezzo per creare paura e riportare il suo ordine.

Lo scrittore Pier Paolo Pasolini scrisse un articolo, “Cos’è questo golpe? Io so” (Corriere della Sera, 14/11)1974), per sostenere la complicità politica tra lo Stato borghese e la manovalanza fascista assoldata per il “lavoro sporco”. Nei tribunali, invece, le indagini furono state oggetto di depistaggi plurimi da parte di uomini dell’apparato statale e di loschi figuri della P2 di Licio Gelli. Le rare condanne non sono mai andate oltre a qualche esecutore. A fine 2018 s’è concluso, con una sola condanna, prescritta, il processo per piazza Fontana. Chi vuole, oggi, cambiare il mondo deve interrogarsi sugli obiettivi di quelle stragi.

Peraltro, il lavoro dei nostri avversari è incessante: già dalla fine degli anni ‘90 numerosi sondaggi indicarono che tra le giovani generazioni la responsabilità delle stragi era più spesso attribuita alle Brigate Rosse che ai gruppi neofascisti. Persino a Bologna, nel 25° della strage, soltanto il 22% dei giovani intervistati identificava i neofascisti come gli esecutori del massacro.

Delle Chiaie, indagato per le stragi di Milano e di Bologna, è stato uno di quelli usciti dalle aule di tribunale senza neanche una condanna. Presenziando al suo funerale, un dirigente della Lega, lo squallido reazionario Borghezio, ha elogiato Delle Chiaie come “un alfiere della lotta contro la sovversione comunista, in Italia e in tutto il mondo”, cosa che indubbiamente è stato. Scappato dall’Italia nel 1970 alla vigilia di un interrogatorio su piazza Fontana, Delle Chiaie si rifugiò prima nella Spagna ancora sotto il tallone del generale Franco e poi in America Latina, dove conobbe il generale cileno Augusto Pinochet e passò da una dittatura militare all’altra offrendo i suoi servigi alle polizie segrete impegnate in feroci mattanze anticomuniste.

Delle Chiaie aveva fondato a metà anni ‘60 Avanguardia Nazionale, una delle organizzazioni neofasciste più coinvolte, assieme a Ordine Nuovo, nella strategia della tensione. Nel 1968, con una cinquantina di neofascisti italiani, s’era recato in Grecia, dove i colonnelli avevano appena preso il potere, in cerca di formazione e contatti. Agli occhi dei servizi segreti il suo profilo doveva essere ideale per la fase che si stava aprendo nel nostro paese.

1968-69: il Biennio rosso di studenti e operai

Le mobilitazioni erano cresciute sin dall’autunno 1967, quando gli studenti avevano occupato le università a Trento, Milano, Torino, Genova e Cagliari. Sempre più spesso gli studenti uscivano dalle facoltà per picchettare le fabbriche cogli operai.

Il ‘68 s’aprì con un imponente sciopero sulle pensioni imposto ad una riluttante direzione della Cgil dalla spinta della base, che trascinò con sé pure strutture locali di Cisl e Uil. In Fiat, per la prima volta dal 1955, 100.000 lavoratori entrarono in lotta su orario di lavoro e cottimo. A Valdagno, migliaia di tessili della Marzotto in lotta abbatterono la statua del padre-padrone dell’azienda. Il padronato, impreparato a questi movimenti, cedette. Nel marzo 1969 i lavoratori riuscirono anche a eliminare le “gabbie salariali”, che prevedevano differenze salariali a seconda delle province.

Nel movimento la classe operaia espresse forme avanzate di autorganizzazione come i Comitati unitari di base, e metodi di lotta radicali. Nacquero i Consigli di fabbrica, organismi espressione della democrazia operaia: tutti erano eleggibili ed elettori, iscritti e non iscritti ai sindacati; i delegati erano revocabili in qualsiasi momento da chi li aveva eletti.

La spinta rivoluzionaria si esprimeva con rivendicazioni che puntavano a cambiare il rapporto di forza in fabbrica: dall’abolizione del cottimo al rallentamento delle linee, fino agli aumenti salariali uguali per tutti e slegati dalla produttività, per ridurre lo sfruttamento; non si volevano più, inoltre, monetizzare i lavori nocivi ma trasformare l’ambiente di lavoro ed il processo produttivo lottando contro l’inquinamento e le malattie professionali. In tempi di scioperi per il clima, non è male ricordarsene.

La direzione della Cgil sentiva la minaccia di rimanere schiacciata dalla radicalizzazione di massa. In occasione del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, quindi, iniziò a convocare scioperi che coinvolsero un milione e mezzo di operai.

Le bombe fasciste contro il movimento

All’apice del conflitto, il 12 dicembre 1969 i neofascisti misero la bomba a Piazza Fontana, in un giorno di mercato, per uccidere e creare panico. Stampa e polizia accusarono gli anarchici. Il 15 dicembre il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli fu scaraventato giù da una finestra della questura di Milano. Il giorno dopo fu incolpato della strage l’anarchico Valpreda, arrestato anche per una testimonianza di Mario Merlino, neofascista infiltrato nel circolo anarchico 22 marzo e in contatto coi servizi segreti.

In un clima di caccia alle streghe, in cui governo, apparato statale e mezzi di comunicazione istigavano la paura ed il terrore nella popolazione, invitando alla pace sociale, il 23 dicembre i sindacati firmarono il nuovo contratto metalmeccanico.

Il terrorismo neofascista sarebbe durato ancora per oltre un decennio, utile strumento nelle mani del sistema per intimidire i dirigenti della sinistra e dei sindacati e per seminare paura fra le masse nel tentativo di riportarle all’ordine.

Tuttavia il tentativo fallì: la classe operaia riconobbe facilmente la natura e la provenienza di quell’attacco e ci volle oltre un decennio prima che il movimento avviato dal ’68 esaurisse la sua spinta. Esso si arenò non contro la violenza aperta dello stragismo, ma contro il muro costituito dalle burocrazie riformiste nel sindacato e nel Partito comunista.

È un nostro dovere oggi conoscere e diffondere le lezioni di quegli anni cruciali, essenziali per chiunque oggi si batte per un sistema senza sfruttamento e ingiustizie.